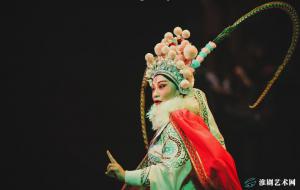

淹没在淮剧里的村庄

第三部分

悲情天性与美好向往,贫民本质与拜官情结,是淮剧的双重品格。这是淮剧与其他地方剧产生不同叙述风格的根本原因。同样是《琵琶记》,在秦腔里就是一个完完全全的悲剧结局。秦腔让赵五娘上京寻夫时,被狠毒的相爷差人用马踩踏,差点丧命。用心歹毒的相爷又请皇上钦赐“贞孝可嘉”皇匾,封赵五娘为弥陀主持,想永绝其俗念。心力交瘁的赵五娘,最终倒在血泊当中,含恨而死。而淮剧《琵琶记》的结局却是一个喜剧,让赵五娘到京城向相府千金备述前情,居然感动了相爷和千金,使夫妻得以团圆,然后又请旨归祭,最后皇上下旨,满门荣封,赵五娘便心满意足地穿戴上一品夫人的凤冠霞帔,与牛相爷的千金亲如姐妹,然后两个女人一起跟随她们共同的丈夫蔡伯喈,前呼后拥,荣归故里,光宗耀祖,在一派欢乐祥和的锁呐声中,吹吹打打地结束全剧。

其实,淮剧这种热衷表现荣华富贵,简直就是给苏北灾民画饼充饥。我倒觉得秦腔的剧情发展符合当时的社会状况和人物性格,比起淮剧的结局更加可信。然而,淮剧的这种双重品格,决定了淮剧的情节发展,也决定了赵五娘历经磨难之后的大团圆结局。事实上,像《琵琶记》一样,叙述一个悲情故事,最后却都有一个大团圆的喜剧结尾,早就成为淮剧情节发展的套路,《莲花庵》、《牙痕记》、《郑元和与李亚仙》等等,这些久演不衰的淮剧传统剧目莫不如此。从本质上看,淮剧这种大团圆的结局,也是悲剧的另一种表现形式,它虽也能给善良的观众以安抚与慰藉,却是短暂的、临时的,虚构的。因为这仅仅就是一种强颜欢笑,只是一种表达贫苦大众的一种希冀与期望,一旦人们明白这种希冀与期望,其实是一种难以变成实现的幻想,剩下来的也就只能是格外的悲催。

故事同样发生在淮安的《蔡金莲告状》,演绎的是书生王文勇、王文虎兄弟在父母去世之后,家中又遭火灾,沦落到祠堂栖身。王文勇奔京赶考,得中状元镇守边关,九年没有音讯。王文勇妻子蔡金莲及弟弟王文虎留在家中,王文虎遭到巳有婚约的老丈人诬陷被关押官牢,发配到了淮安。蔡金莲为救二叔,一路奔波告到了淮安,宁愿滚钉板也要把状告。无巧不成书的是,蔡金莲的丈夫王文勇这时也被朝廷派往淮安就任两淮王,蔡金莲击鼓告状,就是她的丈夫升堂问案。在这里淮剧的“双重品格”得到充分张扬:

故事同样发生在淮安的《蔡金莲告状》,演绎的是书生王文勇、王文虎兄弟在父母去世之后,家中又遭火灾,沦落到祠堂栖身。王文勇奔京赶考,得中状元镇守边关,九年没有音讯。王文勇妻子蔡金莲及弟弟王文虎留在家中,王文虎遭到巳有婚约的老丈人诬陷被关押官牢,发配到了淮安。蔡金莲为救二叔,一路奔波告到了淮安,宁愿滚钉板也要把状告。无巧不成书的是,蔡金莲的丈夫王文勇这时也被朝廷派往淮安就任两淮王,蔡金莲击鼓告状,就是她的丈夫升堂问案。在这里淮剧的“双重品格”得到充分张扬:

“忽听得前面金锣响,听说来了两淮王,我喊冤击鼓来告状,斗胆闯进王府堂,蔡金莲不把别人告,告的是马洪毒心肠。求王爷受民状,替良民申冤枉,救我二叔出牢房,捉拿马洪到公堂,申雪鸣冤除暴安良,我朝朝供奉夜夜烧香,王爷的大恩大德永世不忘!”

蔡金莲滚钉板告状的结果已经没有任何悬念了,肯定又是一个大团圆的结局。只是当苏北民众早已习惯了悲剧性的现实生活,又看惯了喜剧性的淮剧结局时,必然进行两相对比,也必然会更加悲苦。这便是淮剧给观众带来的“画饼充饥”的艺术效果,这样的痛苦肯定会让人更加难以忍受。

淮剧的双重品格是苏北民众“乞丐思维”的艺术表达,而这种双重品格之所以能够传承至今,是因为今天的苏北民众还是没有真正摆脱“拜官情结”的影响,或者说现在的水灾虽然不复存在了,但现行的体制和经济的滞后,还没有促使百姓真正摆脱“拜官情结”。正因为如此,这里报考公务员的场面异常的火爆,他们期待着能够像淮剧里的秀才一样,高中状元,加封高官,跳越龙门。